Pendidikan sebagai Seni Pembudayaan

Oleh: Aleks Alistya,

Dosen Institut Teknologi Keling Kumang, Sekadau, Kalimantan Barat

Pada awal November 2024, ada sebuah tulisan menarik di harian Kompas berjudul ”Pendidikan untuk Kebudayaan”. Tulisan itu mau mengingatkan tentang tujuan pendidikan dalam hidup bersama kita. Dengan memakai kata ’kebudayaan’, tampaknya penulis lebih menitikberatkan pada hasil.

Dalam pandangannya, proses tampak diandaikan, padahal pendidikan seharusnya lebih bertumpu pada proses. Tulisan ini bukan bermaksud menanggapi tulisan dan pendapat itu, melainkan mau melengkapi cara pandangnya.

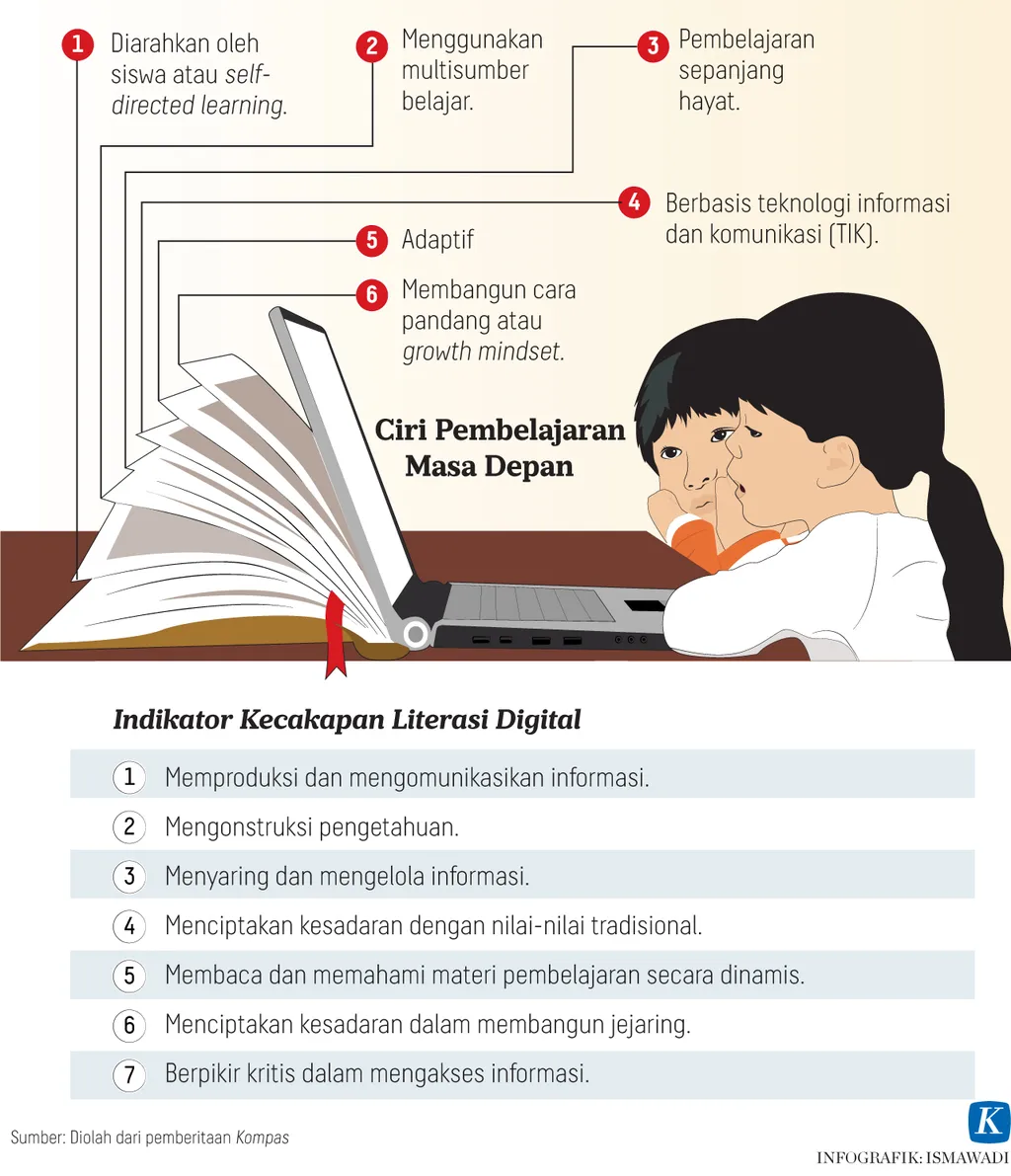

Sementara itu, beberapa waktu lalu juga mulai viral istilah deep learning dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang akan menjadi paradigma pendidikan di Indonesia nanti. Konsep ini, bersama dengan joyful learning-nya, patut diapresiasi dan ditindaklanjuti. Untuk memahaminya, istilah ’pembudayaan’ akan lebih tepat dibandingkan dengan ’kebudayaan’ karena dinamika proses lebih ditampakkan.

Baca juga Catatan Guru untuk Melajukan Pendidikan Indonesia

Proses lebih menjadi hakikat pendidikan jika berpijak pada filosofinya. Sudah banyak diketahui bahwa kata education (Inggris), yang berasal dari kata Latin educare (ex + ducare), yang berarti memimpin atau menuntun keluar.

Dalam istilah Driyarkara, ’menuntun keluar’ ini disebut memanusiakan manusia muda. Secara implisit, termaktub maksud bahwa dengan cara pandang aristotelian, di satu sisi manusia muda mempunyai potensi, di sisi lain perlu aktualisasi yang kontekstual. Itulah pembudayaan.

Pendidikan sebagai seni

Mendidik anak memang bukan perkara gampang, apalagi enak. Pendidikan adalah seni. Tidak ada rumus pasti, yang berlaku di sana dan di sini. Di satu sisi, setiap anak itu unik. Di sisi lain, peradaban masyarakat juga berkembang.

Keunikan manusia tidak hanya tampak dari perbedaan fisiknya. Tiadanya wajah yang sama hanyalah salah satu indikasinya. Keunikan itu juga tampak dalam perbedaan bakatnya. Bahkan juga, tiap-tiap anak mempunyai ketahanan fisik dan mental yang berbeda-beda.

Baca juga Trauma dan Potensi Kekerasan yang Meluas

Sementara itu, model dan tujuan pendidikan juga berkembang karena terkait dengan kebudayaan (dan pembudayaan). Setiap zaman mempunyai warnanya sendiri, apalagi nilai-nilai yang menjadi prioritasnya. Pun, keragaman dan dinamika budaya juga terikat pada dimensi ruang. Itulah sebabnya budaya Indonesia begitu beragam.

Memadukan antara tujuan aktualisasi diri dan tujuan pembudayaan merupakan seni pendidikan. Kekhasan dan keunikan tidak berarti menafikan pedoman umum. Pedoman umum penting sebagai orientasi, tetapi bukan aturan yang membatasi.

Seni memaksa

Panduan umum itu perlu dilandasi pandangan tentang siapakah manusia, terutama siapakah manusia muda itu, yang hendak ’dituntun keluar’. Manusia muda itu harus ’keluar’ dari dirinya, mengatasi kelemahan dasarnya, yang pada dasarnya natural, bukan moral. Dalam pendidikan ini, tiga kelemahan dasar manusia yang penting diperhatikan.

Pertama yaitu egosentris. Setiap manusia pada dasarnya egosentris demi survival-nya. Egosentris ini tampak baik pada dimensi fisik-material ataupun dalam dimensi emosional dan kognitif, tentu dengan kadar yang berbeda-beda.

Baca juga ”Golden Period” Perang Israel-Iran

Kedua, pada dasarnya manusia menghindari yang sulit. Hal itu antara lain tampak dalam sikap tidak mau repot, atau suka mencari jalan pintas.

Ketiga yaitu pelupa. Ini pun berbeda-beda kadarnya, tetapi jelas bahwa tidak ada seorang pun manusia yang mampu mengingat semua hal yang ditemui atau dialaminya dalam hidupnya.

Ketiga kelemahan itu memang bukan khas manusia. Binatang pun mempunyai tiga kelemahan itu. Bedanya, manusia punya kemampuan untuk mengatasi ketiga kelemahan itu. Dengan itu, terjadilah kebudayaan. Hanya, supaya terjadi kebudayaan, manusia harus mengatasi kelemahan dasar itu. Itulah pembudayaan.

Baca juga Memperhatikan Ruang Aktual Pendidikan

Di sinilah pentingnya pendidikan. Karena itu, pada dasarnya pendidikan merupakan seni memaksa. Dalam konteks ini pula, konsep deep learning yang juga mencakup joyful learning seperti yang diungkapkan Mendikdasmen beberapa waktu lalu bisa lebih dipahami meski harus ditelaah lebih mendalam dalam praktiknya.

Guru sebagai kunci

Konsep joyful learning memang menarik, tetapi sungguh tidak gampang karena menghadapi paradoks ’pemaksaan yang menyenangkan’. Pemaksaan bukan berarti sekadar pembatasan, melainkan pembentukan, formasi.

’Dibentuk’ itu sakit, tidak menyenangkan, terutama karena seorang anak harus keluar dari sifat egosentrisnya. Sangat sulitlah mencari cara atau model pembentukan yang menyenangkan. Konsep itu menjadi lebih sulit lagi karena pendidikan adalah seni, yang tidak mengenal rumus baku.

Baca juga Pemuda Bela Negara dan Indonesia Emas 2045

Di sinilah peran guru menjadi menentukan. Kreativitas guru untuk menjadikan pendidikan itu menyenangkan (joyful) dan sekaligus unik akan menjadi kuncinya. Masalahnya, berapa guru yang bisa kreatif di tengah impitan beban sosio-ekonomi dan beban administratif yang begitu besar?

Persoalan itu dalam tataran praktis menjadi lebih sulit lagi ketika hubungan antara orangtua dan guru tidak harmonis. Jika dikembalikan pada fitrah pendidikan sebagai tanggung jawab orangtua, guru hanyalah pelengkap.

Guru merupakan representasi masyarakat yang mau mendidik generasi mudanya. Orangtua mempercayakan anak-anaknya kepada guru ketika mereka tidak mampu mendidik anaknya sendiri. Idealnya, ada saling percaya antara orangtua dan guru.

Baca juga Hari Santri dan Pemimpin Baru Indonesia

Kisah Supriyani di Konawe hanyalah puncak gunung es dari masalah tidak adanya trust atau saling percaya antara orangtua dan guru. Jika hal ini dibiarkan begitu saja tanpa ada panduan umum yang dibuat oleh pemerintah, sebagai wakil masyarakat, joyful learning akan sulit tercapai. Yang mungkin terjadi hanyalah shallow learning, atau malah fake learning, bukannya menuju deep learning yang didambakan.

*Artikel ini telah tayang di laman kompas.id edisi Minggu 8 Desember 2024

Baca juga Kewarasan Guru