Haji dan Jihad Ekologis

Oleh: Maghfur Ahmad

Guru Besar dan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jawa Tengah

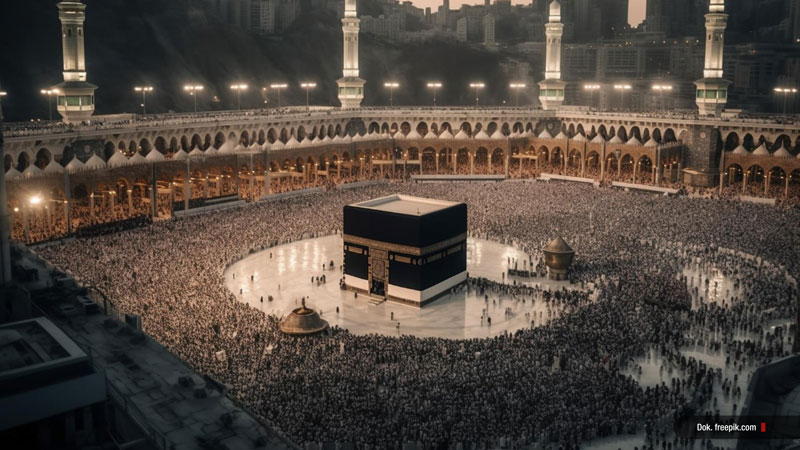

Melepas haji dari kesadaran ekologis sama artinya menegasikan tujuan ”fitrah” haji. Haji merupakan ibadah yang bertumpu kepada keseimbangan tiga poros kekuatan, yaitu poros teosentrisme (Allah), antroposentrisme (al-nas), dan ekosentrisme (al-alam).

Ironisnya, tafsir haji didominasi cara pandang teo-antroposentris, menegasikan sisi ekosentris sebagai kaki berpijak. Orientasi Ilahi dan manusia begitu hegemonik. Dimensi ekologis tenggelam dalam ingar-bingar kemegahan istana teo-spiritualisme dan singgasana kemanusiaan.

Kredo utama ibadah haji adalah ”al-Hajj al-Arafah”. Haji tidak sah tanpa wukuf di Padang Arafah. Berbalut pakaian ihram, festivalisasi kolosal manasik haji mengandung spirit jihad ekologis. Namun, pesan ekologis haji belum menjadi arus utama dalam tata kelola, manasik, dan ritual haji.

Baca juga Haji Mabrur, Haji Transformatif

Tulisan ini berikhtiar memosisikan haji sebagai energi pembangkit kesadaran menjaga bumi secara berkelanjutan. Doktrin dan ritual haji idealnya berdampak kepada kendali krisis ekologi, pencegah perubahan iklim. Kesadaran ekologis, menjadi kunci pembuka tabir misteri jejak-jejak perjuangan nabi, dalam menjaga bumi.

Nestapa ekologis

Berhaji di tengah Bumi yang sedang nestapa butuh siasat. Narasi ekologis masih menjadi anak tiri dalam ”keluarga besar” ibadah haji. Siklus ibadah haji masih melingkar pada sudut spiritualitas, ibadah mahdah, keabsahan secara fikih, religiositas, kesehatan, dan kebugaran.

Konsep ”mampu” (istitha’ah) sebagai syarat wajib haji, sekadar berputar pada aspek fisik, mental, dan finansial. Haji butuh kepastian lingkungan, alam, dan bumi tetap terjaga. Sementara, meminjam bahasa Nawacita, ”negara (dunia) ini berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup.”

Baca juga Haji, Momentum Penguatan Moderasi Beragama

Sayangnya, aspek ekologis belum ”diperhitungkan” dalam struktur ibadah haji. Haji adalah perjalanan manusia menghadiri festival agung ”alam raya,” sebagai mahakarya Ilahi, yang sistemik (tauhid), kolosal (akbar), penuh inspirasi (ibrah), dan memiliki dampak berkelanjutan (mabrur). Tentu, festivalisasi menjadi runtuh jika ”alam raya” yang terwujud berupa Kabah, Bukit Shafa-Marwa, Padang Arafah, Muzdalifah, dan Mina, tidak bisa di-show up-kan pada panggung megah teaterikal haji.

Haji dalam cengkeraman perubahan iklim menimbulkan gejolak jiwa dan raga. Perubahan iklim membakar pilar-pilar peradaban manusia secara nyata (Morariu, 2020). Air bersih, udara sejuk, oksigen segar, menjadi kebutuhan primer sulit diakses di berbagai belahan dunia. Panas ekstrem menyengat, di Haramain rata-rata 41-45 derajat celsius. Berhaji dalam situasi krisis ekologis, mengharuskan semua pihak merekonstruksi diskursus haji.

Haji tidak sepatutnya memacu krisis, memantik bencana, dan membebani bumi. Sebaliknya, perlu didorong menjadi energi, modal, dan instrumen membangun kesadaran ekologis umat. Mengacu pengalaman pada 2022, sebanyak 100.000 jemaah haji Indonesia menyisakan 11 ton sampah konsumsi. Bayangkan, pada 2023, yang jumlahnya mencapai 290.000 jemaah.

Baca juga Haji, Status, dan Pesan Kemanusiaan

Berapa sampah yang akan diproduksi? Belum lagi, dampak alat transportasi, energi, dan air bersih bagi pemanasan global. Jemaah haji juga gemar belanja; beli oleh-oleh, suvenir, cendera mata, buah tangan, yang ujungnya memberatkan beban bumi.

Ini adalah sinyal bahaya. Emergency bagi keberlanjutan sumber daya alam. Sungguh elok, dalam proses bimbingan haji, penyelenggara dan jemaah dibekali senjata khusus; literasi ekologi, skill mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim, selain bekal materi baku manasik haji.

Menjawab tuduhan

Haji, dengan konsep dan aktivitas yang bersifat bussines as usual, tidak solutif untuk mengurai krisis ekologis. Haji tanpa disertai kesadaran ekologis semakin memperparah derita bumi. Jutaan umat manusia berkumpul di satu area butuh konsumsi, air bersih, energi, transportasi, dan seterusnya. Produksi sampah melimpah dan menggunung. Haji nir-jihad ekologis justru menjadi pembenar atas tuduhan ilmuwan seperti Toynbee (1976), Gunn (1998), Moncrief (1970), Miller ((1972), dan Thomas (1983), yang menuding ajaran agama samawi, di dalamnya ritual haji, sebagai sumber kerusakan alam.

Baca juga Baca Bukumu Sekarang

Lynn White Jr (1967) dalam karyanya, The Historical Roots of Our Ecologic Crisis, menilai bahwa doktrin agama yang mengkhotbahkan ”alam diciptakan untuk kemakmuran manusia” menjadi pemicu atas kerusakan aneka ragam kekayaan alam. Prasenjit Duara (2015) dalam The Crisis of Global Modernity: Asian Traditions and a Sustainable Future punya pandangan yang sama. Agama sebagai sumber petaka ekologis. Manusia memiliki otoritas penuh atas alam dan bumi (khalifah fi al-ard). Manusia, dengan justifikasi agama, boleh memanfaatkan, menguras, dan mengeksploitasi alam.

Doktrin ini dinilai sebagai penyebab kerusakan lingkungan. Tentu, tuduhan itu tidak benar jika jemaah haji memiliki perilaku dan kesadaran ekologis. Haji mestinya menggelorakan jihad ekologis.

Jihad ekologis

Islam mendeklarasikan manusia sebagai khalifah fi al-ardl. Ia memiliki otoritas penuh untuk mengelola sumber daya alam. Otoritas ini dinilai sebagai pemicu kerusakan karena manusia tidak bisa melepas keinginan nafsu (rafats), destruktif, dan merusak (fusuk), dan suka berebut, konflik, serta berdebat (jidal). Larangan rafats, fusuk, dan jidal dalam haji sesungguhnya berdimensi ekologis.

Baca juga Pendidikan dan Pentingnya Berpikir Kritis

Imam Ahmad bin Hanbal (780-855 M) merumuskan empat rukun haji: ihram, wukuf, tawaf, dan sa’i. Sepanjang prosesi haji tersebut, jemaah dilarang rafats, fusuk, dan jidal. Mengumbar nafsu, merusak bumi, dan berebut sumber daya alam tanpa memikirkan generasi mendatang menjadi tabu.

Berihram menjadi batas awal jihad ekologis. Jemaah dilarang mencabut rumput, memotong pohon, merusak tanaman, dan mencela angin (la tasubbu al-riha). Hewan-hewan tidak boleh dibidik. Burung-burung bebas terbang, makan, dan bermain tanpa gangguan manusia. Itulah tanah Haram, ketika mulai berihram, niat dan memakai atribut haji, maka saat itu jaminan kelangsungan hidup bagi manusia, pohon, dan hewan.

Wukuf di Arafah merupakan puncak piramida haji. Al-Hajj al-Arafah, kata sang Nabi. Tidak ada haji tanpa wukuf. Wukuf berarti berhenti. Diam tanpa gerak. ”Jeda/wukuf” membawa kesadaran kolektif atas kebutuhan terhadap rasa hening, sunyi, memorial, dan reflektif. Tanpa ”jeda/wukuf” tidak pernah ada tindakan reflektif-korektif. Dalam konteks ekologis, berhenti mengeluarkan kebijakan pembangunan yang anti-lingkungan. Wukuf berarti menghentikan kebijakan dan perilaku konsumtif, eksploitatif, eksploratif, dan merusak sumber daya alam.

Baca juga Tiga Tahun Merdeka Belajar

Wukuf memberi ibrah bahwa puncak prestasi, kemegahan, dan peradaban umat adalah titik nol, titik henti. Puncak kehebatan manusia adalah kembali awal mula (fitrah). Sayyed Hossein Nasr (1997), dalam Man and Nature, memberi saran kembali ke alam (back to nature), hidup natural, sederhana, apa adanya, dan bergaya hidup minimalis.

Arafah adalah alam terbuka, padang luas, dan inklusif. Kembali ke Tuhan sebagai titik nol besar. Kembali sebagai hamba, butiran-butiran kecil yang nothing dalam kedahsyatan Tuhan. Kembali kepada kesatuan sistem (tauhid). Manusia hidup dan menyatu dengan alam (ekosistem). Tuhan, manusia dan alam merupakan elemen yang saling mengikat.

Wukuf mengingatkan kembali manunggaling kawulo lan gusti dalam bingkai alam raya yang satu. Seraya agungkan asma Allah pada langit-langit kemanusiaan, jemaah haji ketika wukuf dianjurkan memberi rasa nyaman, makmur, dan kasih sayang. Wukuf dilarang melukai rumput, menebang pohon, membunuh binatang, mengalirkan darah, merontokkan rambut, apalagi saling bunuh. Wukuf, rukun haji yang mendukung kesadaran ekologis.

Baca juga Kritik Batin

Tawaf memberi pesan moral bahwa bumi merupakan episentrum hidup manusia. Bumi harus dijaga, bumi perlu lestari. Kontinuitas bumi agar tetap nyaman, menjadi sumber kehidupan, memberi kemakmuran, dan dapat menopang keberlanjutan hidup merupakan ajaran agung ibadah haji. Tanpa bumi tempat berpijak (hifd al-bi’ah), tujuan syariah (al-maqasid al-syari’ah) tidak akan pernah tercapai. Inti tawaf adalah mengelilingi Kabah. Bergerak terus menerus tanpa henti, tujuh kali putaran.

Kabah, bahan utamanya adalah batu hitam. Kabah adalah rumah Tuhan, manusia berporos di area ”batu” untuk melangitkan mantra suci pada Allah dan mempererat relasi sosial antar manusia. ”Batu hitam” menjadi poros pergerakan manusia dengan Tuhan-nya. Artinya, haji mengikat kembali ketiga sumbu, teo-antro-ecosentrisme. Gerakan simultan dalam tawaf merujuk bahwa menjaga bumi perlu perjuangan.

Jihad menjaga bumi, mencari sumber air, akses air bersih, dan stabilitas sumber daya alam tergambar dalam ritual sa’i. Hajar, isteri Nabi Ibrahim, tanpa lelah mencari sumber air kehidupan di tengah Padang Pasir. Air zamzam merupakan bukti bahwa hasil tidak mengingkari proses. Lari-lari dalam sa’i mengajarkan umat manusia untuk selalu bergerak mencari sumber penghidupan. Butuh kerja keras untuk memastikan lingkungan, alam, dan bumi sebagai sumber kehidupan tetap berkelanjutan.

Baca juga Transformasi Masyarakat Digital

Agenda ke depan

Haji berkesadaran ekologis menyeru kepada urgensitas tata kelola, prosesi, dan ritual haji secara sederhana dan ramah lingkungan. Literasi ekologi untuk jemaah dan penyelenggara layak dimulai. Tidak ada salahnya, energi terbarukan, fasilitas ramah lingkungan, dan pola hidup minimalis (zuhud) terintegrasi pada layanan ibadah haji.

Haji berarti hidup disiplin, hemat, bersih, efisien, dan efektif. Memelihara, merawat, dan mencintai makhluk hidup (mahabbah), reflektif (tafakkur), dan merenung (tadabbur) terhadap jejak-jejak arkeologis dakwah nabi. Tamu Allah (Duyuf al-rahman) yang dicintai Tuannya adalah yang bisa menghormati, menjaga, dan mengasihi alam (rahmah li al-alamin) sebagai ciptaan-Nya.

Melalui prinsip green deen, haji ramah lingkungan layak diperjuangkan. Abd Al-Matin (2010), dalam Green Deen: What Islam Teaches about Protecting the Planet, memberi saran penting beribadah, yang; menyatukan Tuhan dan ciptaan-Nya (tauhid), merenungi Kabah, Bukit Shafa-Marwa, Arafah, Muzdalifah, dan Mina sebagai tanda-tanda (ayat) Tuhan, menjaga (khalifah) bumi sebagai amanah mengelola alam secara adil (‘adl), seimbang (mizan), untuk keberlanjutan alam (mabrur).

Baca juga Inovasi Beragama

Penguatan literasi saja tidak cukup untuk menjawab krisis, bencana dan perubahan iklim. Haji sebagai jihad ekologis butuh support program ekologis yang praktis, sistematis, dan berkelanjutan. Haji memiliki potensi dahsyat sebagai kekuatan aksi perubahan iklim. Sabda Nabi, ”meski hari esok kiamat, sedang engkau memiliki tunas, maka tanamlah tunas itu” (HR Bukhari & Ahmad).

Imam al-Suyuti (1445-1505 M), dalam al-Jami’ al-Kabir, bercerita instruksi Umar bin Khattab kepada seseorang, meski sudah renta, agar konsisten menanam pohon sebagai tanggung jawab menjaga bumi. Haji, oleh Rasul disebut sebagai jihad la qitala fih. Jihad tanpa perang, sangat tepat jika dimaknai sebagai jihad ekologis.

*Artikel ini terbit di Kompas.id, Rabu, 28 Juni 2023