”Toxic Masculinity”: Epidemik Perundungan di Kalangan Remaja

Oleh: Renata Jati Nirmala,

Dosen Universitas Diponegoro Semarang

Perundungan terkait erat dengan konstruksi sosial terkait jender, terutama dalam konteks maskulinitas.

Perundungan (bullying), fenomena yang mengancam anak dan remaja, tidak hanya merajalela di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Baru-baru ini, perundungan di sebuah SMA di Jakarta mencuat ke permukaan, menarik perhatian publik karena melibatkan anak seorang pesohor sebagai salah satu pelaku.

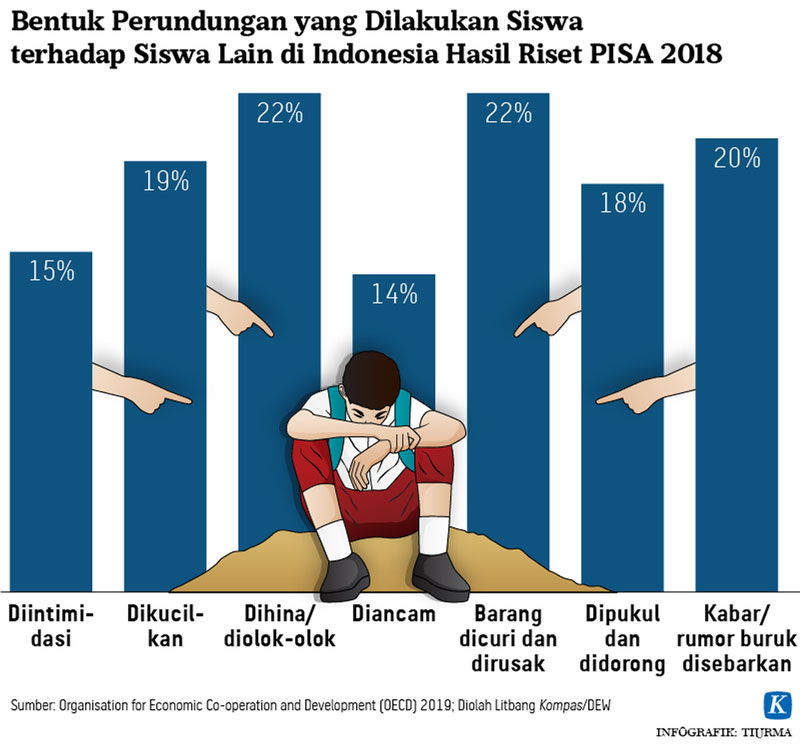

Kasus-kasus seperti ini di Indonesia hanyalah puncak gunung es—meskipun hanya sebagian kecil terungkap oleh media, jumlah kasus yang melibatkan anak dan remaja terus meningkat. Studi PISA 2018 mencatat bahwa sekitar 41 persen remaja di bawah 15 tahun pernah menjadi korban perundungan (Unicef, 2020).

Baca juga Hijrah dalam Berkomunikasi Menuju Harmoni

Angka ini merupakan sebuah peringatan bagi seluruh masyarakat terkait urgensi pencegahan dan penanganan perundungan di kalangan anak dan remaja. Melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas perundungan, kaitannya dengan toksisitas maskulinitas, dan langkah-langkah preventif yang dapat diambil untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua.

Perundungan atau penindasan merupakan suatu bentuk perilaku agresif atau perilaku yang dirancang untuk menyakiti orang lain (Smith, 2016). Ciri-ciri perundungan adalah terjadi pengulangan (terjadi lebih dari satu kali) dan terdapat ketidakseimbangan kekuatan/kekuasaan yang sedemikian rupa sehingga sulit bagi korban untuk membela diri (Olweus, 1999).

Baca juga Ramadhan, Konstitusionalisasi Agama, dan Bernegara Otentik

Perundungan tidak hanya dalam bentuk perundungan fisik, seperti pukulan, tendangan, atau perlakuan kasar lainnya, tetapi juga dapat berbentuk perundungan verbal termasuk ejekan, penghinaan, atau ancaman secara lisan (Björkqvist, 1992; Crick, 1995). Sementara itu, perundungan relasional mencakup isolasi sosial, penyebaran gosip, atau pengucilan dari kelompok. Kemajuan ranah digital memperluas jenis perundungan ke dalam bentuk perundungan siber (cyberbullying) melalui media sosial, pesan teks, atau platform online lainnya.

Perundungan dapat berdampak signifikan kepada korban, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Vanderbilt, 2010). Secara langsung, korban sering mengalami stres, kecemasan, depresi, dan penurunan harga diri sebagai efek jangka pendek. Dalam jangka panjang, korban rentan mengalami masalah psikologis yang lebih serius seperti gangguan mental, kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat, dan bahkan risiko tinggi mengalami gangguan kejiwaan yang berkelanjutan.

Konstruksi sosial

Salah satu penyebab langgengnya praktik perundungan di sekolah atau pada teman sebaya adalah konstruksi sosial terhadap gambaran maskulinitas (Rosen, 2019). Maskulinitas merupakan identitas jender seseorang yang mengacu pada sejauh mana seseorang melihat dirinya sebagai maskulin yang melekat pada jenis kelamin tertentu yang dibangun oleh masyarakat/konstruksi sosial (Burke, 1988; Spence, 1984).

Stereotipe seseorang dengan identitas yang maskulin biasanya bertindak lebih dominan, kompetitif, dan otonom (Ashmore, 1986). Perwujudan dari identitas jender tersebut dilakukan secara negatif melalui perundungan. Dengan melakukan perundungan, pelaku akan merasa bahwa dirinya memiliki kekuatan atau kekuasaan lebih atas pihak lain.

Baca juga Investasi pada Guru untuk Pendidikan Berkualitas

Nilai-nilai maskulinitas tradisional tidak hanya mendorong perilaku agresif dari pelaku, tetapi juga menghalangi saksi perundungan untuk melakukan intervensi dalam peristiwa agresif (Leone, 2016). Hal ini diperburuk oleh masyarakat yang menganggap bahwa tindakan agresif merupakan bentuk aktualisasi diri yang maskulin.

Toxic masculinity merupakan sebuah frasa yang populer digunakan untuk menggambarkan maskulinitas tradisional yang dapat berdampak merugikan bagi laki-laki dan masyarakat secara keseluruhan (Harrington, 2021). Hal ini tecermin dalam perilaku seperti penekanan emosi, agresi, dominasi, serta penilaian rendah terhadap ciri-ciri yang sering dianggap feminin, seperti sensitivitas dan kerentanan.

Baca juga Tragedi Gaza dan Masa Depan Geopolitik Global

Toxic masculinity juga dapat memunculkan objektivikasi seksual, homofobia, dan transfobia, serta mendorong perilaku berisiko. Perlu ditekankan bahwa konsep toksisitas maskulinitas bukanlah pengecaman terhadap maskulinitas itu sendiri, melainkan penyorotan kepada aspek-aspek negatif dalam pandangan tradisional tentang maskulinitas.

Konsep ”maskulinitas baru” atau juga dikenal dengan ”maskulinitas positif” atau ”maskulinitas yang sehat” mencoba untuk melampaui batasan-batasan tradisional dari gambaran maskulinitas yang lebih sempit dan toksik (Lomas, 2013) (Messerschmidt, 2018). Konsep ini melibatkan pengakuan akan keragaman dalam pengalaman dan ekspresi maskulinitas serta penolakan terhadap stereotipe dan norma-norma yang membatasi pilihan dan potensi individu berdasarkan jender.

Baca juga Membumikan Perjanjian Al-Mizan

Konsep ini menekankan pentingnya menghargai dan memahami bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin atau identitas jender mereka, memiliki spektrum yang luas dalam ekspresi emosi, minat, dan perilaku. Hal ini berarti bahwa menjadi ”laki-laki” tidak harus selalu berarti menekankan kekerasan, dominasi, atau penekanan terhadap emosi. Sebaliknya, maskulinitas baru menghargai kepekaan, kerentanan, dan kemampuan untuk berhubungan secara emosional dengan orang lain sebagai aspek penting dari identitas maskulin yang sehat.

Langkah-langkah praktis dalam mewujudkan konsep maskulinitas baru termasuk pendidikan yang lebih baik tentang jender dan kesetaraan oleh keluarga dan institusi pendidikan, dukungan terhadap peran aktif dalam pengasuhan dan perawatan anak, serta promosi dari representasi yang beragam dalam media dan budaya populer yang menggambarkan berbagai bentuk maskulinitas yang positif dan inklusif. Dengan demikian, konsep maskulinitas baru berusaha untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat, lebih adil, dan lebih harmonis bagi semua individu.

Baca juga Mengurai Rantai Kekerasan di Pesantren

Perundungan tidak hanya masalah perilaku individu, tetapi juga terkait erat dengan konstruksi sosial terkait jender, terutama dalam konteks maskulinitas. Maskulinitas tradisional sering kali dihubungkan dengan dominasi, kekuatan fisik, dan penolakan terhadap ekspresi emosional yang lembut.

Pelaku perundungan sering kali mencari validasi dalam pandangan tradisional tentang maskulinitas ini, menggunakan kekerasan fisik atau verbal untuk menegaskan kekuasaan mereka dan mengesampingkan rasa empati terhadap korban. Lebih jauh lagi, budaya yang mempromosikan gagasan bahwa kekerasan adalah simbol kejantanan dapat membuat saksi perundungan enggan untuk melangkah atau memberikan intervensi karena takut dianggap lemah atau tidak cukup ”laki-laki” oleh teman-teman mereka.

Baca juga Puasa, Kedewasaan, dan Korupsi

Ini menciptakan lingkungan di mana perundungan terus berlanjut tanpa hambatan, merusak kesejahteraan mental dan emosional para korban serta menciptakan pola perilaku yang berbahaya dan merugikan bagi semua individu yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang toksisitas maskulinitas dan upaya untuk menantang serta mengubah norma-norma yang mendukungnya menjadi krusial dalam upaya pencegahan perundungan di kalangan anak dan remaja.

*Artikel ini terbit di kompas.id, Senin 26 Februari 2024